LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

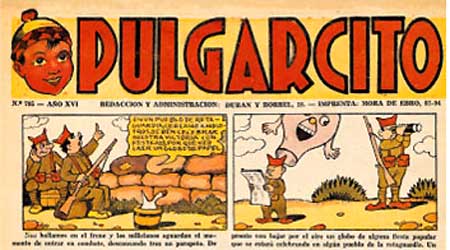

Los tebeos de la guerra civil española expresaban y comunicaban el clima de guerra a la sociedad civil a través de los niños lectores, muchas veces como agentes activos de la guerra de papel de la propaganda, mostrando las consignas, arquetipos políticos, campañas de opinión, el reflejo de los hechos de armas, la manipulación de la opinión... y, sobre todo, el lavado de cerebro que para muchos niños supuso el adoctrinamiento al que se les sometía desde las páginas de aquellos tebeos, especialmente desde los editados en la España de Franco.

En la España de Franco, los carlistas y los falangistas se aplicaron desde fecha muy temprana a catequizar políticamente a los niños, y para ello utilizaron entre otros medios los tebeos y las revistas, con historietas e ilustraciones contundentes, de baja calidad pero muy eficaces y altamente perversas como armas de aquella mortal guerra de papel de la propaganda. Por el contrario, los tebeos de la España de la República mantuvieron su función recreativa, sin contenidos políticos y sin desempeñar ninguna función de propaganda, a salvo de los casos aislados de algunas cubiertas de tebeos e historietas bufas de milicianos y alusivas a la guerra, sin trascendencia. Mientras que los escasísimos tebeos editados por partidos políticos de izquierda no lograron continuidad al no interesar a los niños.

LA ESPAÑA DE FRANCO

Entre el final de la guerra civil española y el final de la segunda guerra mundial, en España sólo aparecieron con regularidad los tebeos oficialistas del nuevo régimen.

Los editores comerciales recurrieron a los folletos aperiódicos. En unos y otros se exaltaba el nacional catolicismo y por allí pululaban huérfanos aventureros y enmascarados con doble vida.

Publicaciones como Flechas y Pelayos o Chicos alcanzaron su cenit y las instituciones religiosas intentaron captar seguidores con títulos como Ling Ling, Amiguito, Atalaya, Vida y Luz, y otros más.

Cuando la ONU niega la entrada a la España franquista el 9 de febrero de 1946, el país se tiene que replegar a curar sus heridas y reconstruir casi todo con sus propios recursos.

Las editoras tradicionales de tebeos recuperan sus antiguas cabeceras y proliferan nuevos títulos en los que se cuelan tímidamente algunas críticas sociales y protestas por las duras condiciones de vida que provoca el aislamiento internacional. De esos años son tebeos como Asta, Fredy el Héroe, Tolín el Golfillo Madrileño, El Diablo Verde, Flecha Negra, Rayo Kit, El Misterioso X, Lupita, Magos de la Risa, Selección de Aventuras, Colibrí, Búfalo, Los Peques, y Topolino

La primera mitad de los 50 España es un país agotado y con sequías y hambrunas pertinaces, que recibe con alborozo el fin del aislamiento y se encamina a volver “al concierto internacional” pergeñando acuerdos con el Vaticano y los EE.UU,. que le propician ayudas ya fuera del “Plan Marshall” que estaba reconstruyendo al resto de Europa.

España respalda beligerante con su propaganda la Guerra en Corea y sus tebeos cargan la mano contra el comunismo internacional. Muchos títulos destacan en apoyo de la presencia estadounidense en Europa, África y Asia con sus tropas y agentes policíacos intervencionistas. Destacan títulos como Tony y Anita, Pacho Dinamita, El Sargento Invencible, Detector, Cimarrón, SCI, Pito, Mendoza Colt, Platillos Volantes, y Molinete.

El final de la década de los años cincuenta señala una inmigración interna por la que la población española se vuelve urbana huyendo de las miserias y dureza de la vida rural.

En los tebeos se advierten síntomas de modernidad según los modelos que triunfan en el resto de la Europa del milagro económico.

Lo policiaco y la fantaciencia ya compiten con las series históricas de capa y espada o del Lejano Oeste, que todavía tiene presencia en los quioscos.

Son los años en que triunfan títulos como Milton el Corsario, Aventuras de Boro Kay, Policía del Espacio, Intrigas y Estocadas, El Pequeño Trampero, El Pequeño Héroe, Don Zeta, Davi Roy, Jim Huracán, Rin Tin Tin, Dick Relámpago, El Cosaco Verde, y Kosman.

A mediados de los años sesenta, la denominada novela gráfica, de formato vertical y mayor extensión que el cuadernillo de aventuras, domina el mercado español con títulos tan duraderos como "Novelas Gráficas de Hazañas Bélicas" (1961) y "Brigada Secreta" (1962) de Toray o "Celia" de Bruguera. El 19 de enero de 1967 se promulgó el Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveniles, por el que los tebeos empezaron a clasificarse según la edad de sus destinatarios ("jóvenes", "adultos", "todos los públicos").

En el sector juvenil, se publicaron series de Miguel Calatayud, Carlos Giménez, Esteban Maroto, Antonio Hernández Palacios o Ventura y Nieto en "Delta 99" (1968)35 o "Trinca" (1970) y se difundió el cómic franco-belga, de superhéroes y Disney a través de "Gaceta Junior" (1968), "Strong" (1969), "Don Miki" (1976) y "Pif" (1978) y Ediciones Junior y Editorial Vértice. Editorial Bruguera es quien domina este mercado, con "Mortadelo" (1970) y "Zipi y Zape" (1972), contratando a Fresno's, Jan, Joan March, Nicolás, Jaume Ribera o Jaume Rovira, y optando por un humor menos testimonial y más disparatado en Sir Tim O'Theo (1970) o Superlópez (1975) y en la renovada Mortadelo y Filemón (1969).

Los lectores más adultos sucumben a la moda del terror ("Dossier Negro", 1968; "Drácula" y "Vampus" de 1971; "Pánico", 1972; "Rufus", 1973; "Vampirella", 1974, o "SOS", 1975) y la prensa satírica ("Barrabás", 1972; "El Papus", 1973) y underground ("El Rrollo enmascarado", 1973; "Star", 1974). Muchas editoriales se inscriben en el denominado mercado de la pobreza.

LA TRANSICIÓN

Entre los últimos años sesenta y los primeros setenta ocurre que, al mismo tiempo que desaparecen cabeceras legendarias, empiezan a hilvanarse los hilos con los que se tejerá el nuevo entramado temático y editorial de la historieta de finales de siglo. Son años muy importantes que ponen en evidencia la vigencia del medio a pesar de no cuajar en empresas estables. El cómic, como pasa a denominarse la historieta a partir de este periodo, aparece más vivo y lleno de posibilidades que nunca. Los nuevos creadores reclaman para sí un sentido artístico, crítico, contestatario, abierto a las tendencias internacionales. La historieta se encuentra en este periodo en la cresta de la ola, en el filo de la modernidad.